«Едва успев родиться, я пролепетал нечто вроде армянского ингхе»: воспоминания драматурга Артюра Адамова о детстве

В этом году в петербургском издательстве Jaromír Hladík press впервые на русском языке вышел роман-дневник «Человек и дитя» французского драматурга армянского происхождения Артюра Адамова, одного из создателей театра абсурда. Прежде его автобиографическая проза вообще не переводилась. Редакция Армянского музея Москвы публикует отрывок из книги о раннем детстве писателя в переводе Анастасии Захаревич.

Вступление

На больничной койке я почувствовал потребность вести дневник.

Зачем предварять его воспоминаниями? Тогда, в январе, выйдя из больницы, особенно хотелось оглянуться назад. Свет, идущий из прошлого, казался не таким жестоким, как в настоящем, в этом черном омуте, из которого я едва начинал выбираться.

Но не стоит искать в этой книге меня всамделишного. Ясно, что помню я теперь только самые мрачные события; и всей картины моего существования здесь не увидеть. Слишком мало здесь радости, слишком мало настоящих удовольствий.

Лишь калейдоскоп беспощадных рельефных образов — ведь в те мгновения, когда стирается даже время, одно важно знать наверняка: это еще не смерть.

27 апреля 1967 года

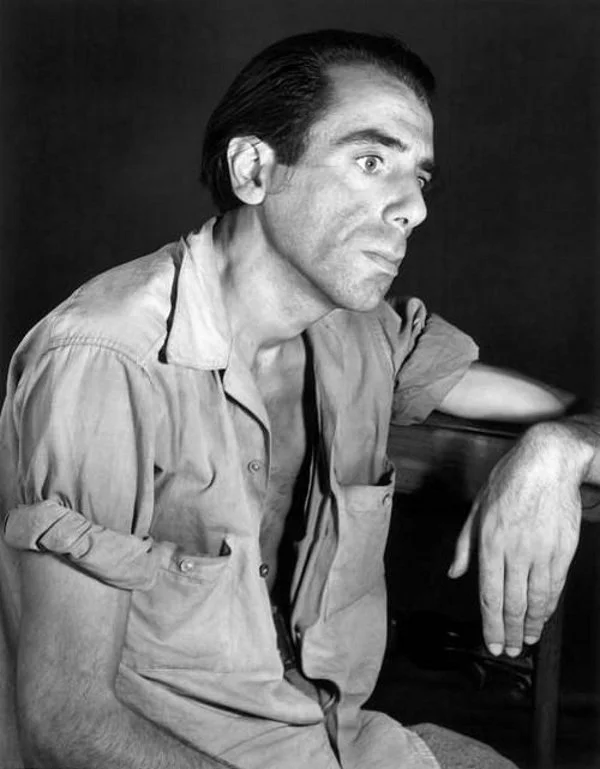

Артюр Адамов, 1947. Фото: Denise Colomb / XXZ magazin

Раннее детство

Родился я в Кисловодске, на Кавказе, 23 августа 1908 года.

Моим родителям принадлежала добрая доля всех нефтяных вышек на Каспии. А я в четыре года все равно содрогался от одной только мысли о бедности.

Мне часто рассказывали, как я прятался в шуршащих шелком бабушкиных* юбках и, всхлипывая, твердил: «Не хочу быть бедным, не хочу быть бедным».

Ну вот я и стал почти бедным. Я сейчас не о революции, разорившей мою семью, а о собственной лени и чудовищной безалаберности — не выплаченных по забывчивости налогах, всяких просрочках, — из-за них во взрослой жизни я пришел к тому, чего загодя боялся.

Было, кажется, еще одно переживание — да что лукавить, действительно было: «Не хочу расти». Не случайно мне с таким трудом давались взрослые поступки, когда я в самом деле повзрослел.

Я хотел покончить с собой в двадцать лет, затем в тридцать и незадолго до сорока.

А еще говорят, что, едва успев родиться, я пролепетал нечто вроде армянского ингхе («куда я провалился?»). Забыл сказать, что у меня армянская семья. Я даже некоторое время говорил на этом языке.

Баку, где жили мои родители, я почти не помню. Правда, в памяти остались его бульвары с редкими тощими деревьями, докеры-мусульмане, крашеные ногти, обнаженные торсы, грязное море.

Погромы. Мелкие армянские лавочники, сапожники, портные, торговцы разным шмотьем набивались в нашу квартиру, так что и двери было не закрыть.

Курды не решались соваться в дома с лифтами где живут богачи.

Артюр Адамов с сестрой. Фото: Geneviève Latour / A.R.T

Мой отец в коляске, ранен дашнаками — из армянского националистического движения. Он не стал помогать им деньгами. <…>

Дашнаки — легки на помине — грозят украсть мою сестру. Наемный казак будет ее охранять и защищать.

Первые годы жизни я провел в обществе прислуги: меня окружали армянская гувернантка, французская «демуазель», кормилица Маша, у которой один глаз был зеленым, а другой голубым, и, наконец, сестра, которую я причислил к прислуге, видимо, потому, что был любимчиком матери.

Няня рассказывала мне сказки, от которых я не мог уснуть, но сестра пугала и того больше. Это она внушила мне, что вся моя спальня поделена на зоны, и некоторые из них — пагубные, где я ни за что на свете не должен находиться. Я не смел подойти к окнам, к радиатору, заглянуть под кровать. Если нарушу запрет, мне конец.

Не знаю точно, когда меня отняли от груди, но всяко поздно.

Каждую ночь низкорослое существо, эдакий карлик, подходит ко мне и хочет скинуть на пол, я вскрикиваю и просыпаюсь. Каждый раз Маша берет меня на руки и несет через всю квартиру по лабиринту комнат: в одних темно и пусто, в других полно гостей, приглашенных на ужин. Они уже всё доели и выпили, сыграли в карты, но никак не соберутся уйти.

И вот я в материнской постели. Появление карлика не напрасно, цель достигнута.

Мать я помню такой, какой совсем недавно увидел ее на фотографии: черные, совершенно гладкие волосы, греческий нос, благородная осанка. Но еще помню — она, как безумная, мечется из конца в конец вагона-ресторана, договариваясь с официантами, чтобы мне принесли картофельное пюре без масла и соли. Она нашла, что у меня заболевание желудка — естественно, то же, что раньше «нашла» у себя.

Артюр Адамов, 1955. Фото: Francois Pages / Paris Match / Getty Images

Июнь 1914 года. Мы едем в Германию. Так решил мой отец. Это позволит ему, не отрываясь от дел, каждый день играть в «тридцать и сорок» (вот она, Германия Достоевского и казино).

Август 1914 года. Война застает нас в какой-то гостинице в Шварцвальде. Одна из постоялиц, молодая американка (восемнадцати лет), рыжая с тощими ногами, обожает мучить кота. Другая, англичанка (семнадцати лет), светловолосая, берет его на руки гладит, успокаивает. Американка снова похищает животное, таскает его за уши, англичанка отнимает и покрывает поцелуями.

Игра могла длиться часами.

Я представлял себя котом.

У моих родителей русские паспорта, они решают бежать из Германии, уже представляя, как нас всех арестовывают.

Поезд. Мать, встревоженно и учтиво, немецкому офицеру: «Вы ведь не поедете через Швейцарию?» Он ее обнадеживает. Через горы было бы трудновато.

До Констанца мы добираемся в машине короля Вюртемберга — родители с ним знакомы, а поезд туда не идет.

* Это была бабушка со стороны отца. Она мне нравилась больше, чем бабушка со стороны матери, — не такая сухая, а главное, лучше одевалась (семья моей матери, по сравнению с отцовской, считалась бедной: все больше адвокаты, врачи, и все как один — либералы, требовавшие Думу).

Источник: Артюр Адамов. Человек и дитя / Перевод с французского Анастасии Захаревич. — СПб.: Jaromír Hladík press, 2022